LA RESTAURATION DE L'EGLISE ROMANE

La restauration de l'église romane s'échelonna sur trois tranches : 1987-88 et 1989-90 pour les extérieurs, 1995-96 pour l'intérieur.

Le déroulement des travaux de restauration.

(…) la première tranche de travaux, pour un montant de 400 000 francs,

concerna, outre le confortement du pilier sud, la réfection de la charpente

et de la couverture. Le suivi de ces travaux qui s'achevèrent à la fin

de l'année 1987 révéla qu'initialement la toiture médiévale était posée

directement sur la voûte sans charpente intermédiaire, limitant ainsi

les risques d'incendie.

Présentation de l'église.

La structure de l'ensemble de l'édifice restauré date du XIIème siècle.

Elle se compose d'une abside, d'un chœur, d'un avant-chœur et d'une pièce

(l'annexe) communiquant avec l'avant-chœur par une porte. Il faut également

y ajouter un clocher. Mais celui-ci, toujours en activité, n'a pas été

intégré au projet de restauration. Seuls ont disparu la nef et le portail,

ce qui nous prive de la partie plus particulièrement destinée aux fidèles.

(…)

L'ossature générale de l'édifice est constituée de blocs de calcaire Bathonien

d'Ambrault en moyen appareil (hauteur et profondeur trente-deux centimètres

pour une longueur de quarante-six centimètres). Certains portent des layages

obliques et d'autres des layages en chevrons (en forme d'arêtes de poisson).

Les fondations et le reste des parements sont en petit appareil dont la

taille varie autour d'un module de dix centimètres de haut sur quinze

centimètres de long. Les fondations sont maçonnées à pleine fouille, c'est-à-dire

directement au contact des parois des tranchées. Le mortier utilisé pour

les joints et le bourrage interne est semblable à celui du reste de l'élévation.

A l'intérieur de l'édifice, le passage de la fondation à l'élévation est réglé par le niveau du pavement en calcaire blanc. Alors que des carreaux en terre cuite ont été retenus pour la restauration, au XIème siècle le dallage était constitué par des dalles calcaires d'une épaisseur moyenne d'environ cinq centimètres pour une taille variant entre quinze et vingt centimètres de côté.

Les travaux de restauration ont consisté à l'extérieur essentiellement en la réfection complète de la toiture, la reprise des murs, la restitution de la forme des ouvertures et le rétablissement de l'entablement des modillons (ornement placé à la base de la toiture).

A l'intérieur, les réaménagements furent là aussi multiples

:

- dans l'abside, les trois fenêtres ont retrouvé leur forme d'origine.

Elles avaient été retaillées en 1851 quand une boiserie peinte vint recouvrir

l'intérieur de l'abside et du chœur,

- au milieu de l'abside, un autel a été remonté sur les fondations de

celui du XIIème siècle et la cuve du sarcophage qui se trouvait au pied

a été laissée en place simplement recouverte par le sol de carreaux en

terre cuite,

- sur le mur nord du chœur, la hauteur difficilement accessible où se

trouve la crédence (niche à fond plat où l'on place des objets nécessaires

au culte) n'a rien d'étonnant dans la mesure où celle-ci a été mise en

place au XVIIIème siècle, à une époque où le sol de l'édifice était bien

plus haut qu'au XIIème siècle,

- par contre, le lavabo et la crédence sur le mur sud du chœur sont bien

du XIIème siècle,

- dans l'avant-chœur, de part et d'autre de la porte de jonction avec

la pièce annexe, les deux vastes niches ont retrouvé leur volume et leur

forme d'origine,

- en face sur le mur nord, à l'emplacement du trou surmonté de l'inscription

"1648", il faut très vraisemblablement imaginer un aménagement en boiserie

dédié à la famille de Montmorency,

- à la jonction nef/avant-chœur, les travaux de restauration ont fait

disparaître deux niches, côté nef. Ce sont elles dont parle en 1868 l'abbé

Lamy, alors curé de la paroisse, lorsqu'il dit : "les petits autels appliqués

de chaque côté de l'entrée du chœur sur le mur pignon, Saint-Jean à droite

avant la révolution puis Saint-Laurent et à gauche Notre-Dame-des-Victoires",

- toutes les fenêtres de l'édifice ont reçu des vitraux (cinq). A la différence

de ceux qui existaient au XIIème siècle et dont seuls des fragments de

teinte bleue ont été retrouvés, ce sont ici de véritables œuvres d'art

qui ont été réalisées en fonction de l'édifice. Chaque vitrail est unique.

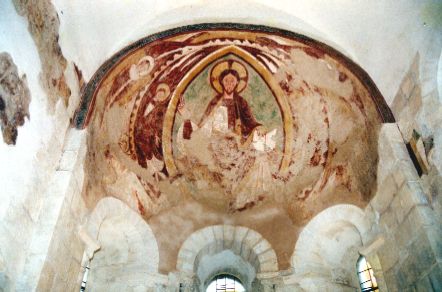

A cette liste déjà longue, il faut ajouter la réfection et la mise en

valeur des fresques, et pour finir la mise en place, par la municipalité,

d'un éclairage adéquat.

Extraits de "L'église romane de Neuvy-Pailloux (36), par Didier Dubant, Journal d'une restauration".